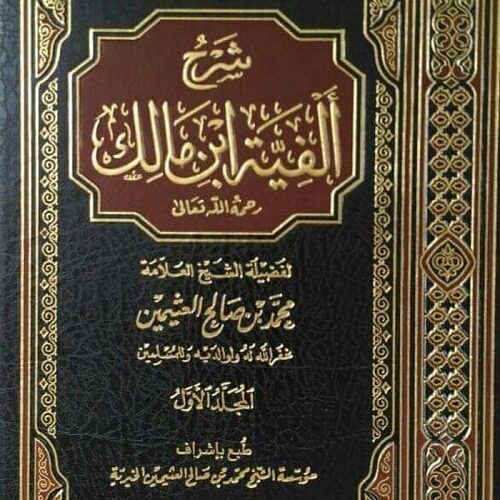

Sebagai santri, saya, kalian, atau santri lainnya pasti pernah mempelajari atau setidaknya pernah mendengar syair dari nadzom-nadzom kitab Alfiyyah Ibnu Malik. Kitab yang di pondok pesantren sangat keramat karena pada titik ini, sang santri benar-benar akan diuji hafalannya.

Kitab ini adalah pedoman ilmu nahwu dan sorof yang sangat populer di pondok pesantren di Indonesia. Hampir semua pondok pesantren salafiyah pasti mengkaji kitab ini.

Meskipun namanya Alfiyyah yang dalam bahasa Indonesia mempunyai arti seribu, ternyata jumlah nadzom bait Alfiyyah adalah 1002 nadzom. Hal ini bukan tanpa sebab, melainkan ada satu pelajaran yang sangat berharga yang dapat kita sebagai santri ambil.

Bagi santri yang pernah belajar, mungkin ini akan tidak asing karena syair-syair dari Alfiyyah sendiri memang sangat puitis dan punya makna mendalam jika ditinjau dari sisi pragmatis. Dalam tulisan kali ini saya akan memulai membahas tentang sejarah dua nadzom tambahan dan pelajaran dari seorang guru kepada muridnya.

Syekh Muhammad Ibnu Malik

Pada awalnya nadzom Alfiyyah memang hanya berjumlah 1000 yang dihafalkan oleh sang muallif yakni Syekh Muhammad Ibnu Malik. Namun ada suatu peristiwa yang membuat pada akhirnya nadzom tersebut berjumlah 1002 bait. Kita tidak akan fokus pada kisahnya, namun sebisa mungkin mengambil ibrah dari kisah tersebut.

Syekh Muhammad Ibnu Malik Al Andalusi adalah seorang ulama yang lahir di Andalusia atau Spanyol. Beliau lahir pada tahun 598 H dan wafat pada tahun 672 H.

Beliau mengarang kitab Alfiyyah ini dengan cara yang unik, yaitu dengan menghapalkannya terlebih dahulu di dalam sanubari beliau 1000 bait kitab ini dan kemudian barulah beliau menuliskannya di lembaran-lembaran kertas.

Kitab ini membahas mengenai kaidah-kaidah ilmu nahwu seperti yang dijelaskannya pada bait ke 3. Bahwasannya tujuan kitab ini ditulis yakni sebagai pedoman ilmu nahwu dan sorof.

Hafalan Menghilang

Setelah beliau selesai menulis bait ke lima, hafalan beliau menghilang. Tidak ada yang tersisa dalam sanubarinya satu baitpun dari Alfiyyah yang telah dikarangnya.

Bait tersebut pada intinya berisi klaim dari Ibnu Malik bahwa Alfiyyah karangannya lebih unggul dari Alfiyyah karangan gurunya yakni Ibnu Mu’thi. Dalam syarahnya, Alfiyyah Ibnu Malik dijelaskan punya keunggulan dalam segi penggunaan bahar. Ibnu Mu’thi adalah guru Ibnu Malik yang lahir pada tahun 564 H dan wafat pada tahun 628 H.

Setelah menyadari kesalahannya yang telah “su’ul adab” kepada gurunya sendiri, akhirnya Ibnu Malik pun berziarah ke makam Ibnu Mu’thi hingga beliau tertidur di sana.

Ketika beliau tidur, gurunya pun mendatanginya dalam mimpi dan menegurnya atas kesalahannya yang telah menyombongkan diri atas karangannya terhadap karangan gurunya.

Ketika Ibnu Malik terbangun, beliau langsung memohon ampun kepada Allah dan juga memohonkan ampun bagi gurunya.

Alasan Nadzom Alfiyyah Berjumlah 1002

Setelah peristiwa tersebut, Ibnu Malik menulis dua bait tambahan sebagai ‘pengakuan’ sekaligus ‘penebus’ kesalahan. Dua bait tersebut adalah bait ke 6 dan ke 7 pada muqoddimah.

Inti daripada isinya adalah mengakui bahwa Ibnu Mu’thi lebih utama daripada Ibnu Malik karena Ibnu Mu’thi punya masa yang lebih dahulu daripada Ibnu Malik. Pada bait terakhir, beliau memohonkan ridho Allah untuk dirinya dan gurunya.

Kemudian atas izin Allah SWT hafalan beliau yang tadinya hilang pun kembali dan akhirnya jumlah bait Alfiyyah yang awalnya 1000 bait pun bertambah dua bait. Hal ini menjadi sebuah pelajaran berharga dari seorang ulama besar pengarang kitab monumental dalam ilmu nahwu dan sorof.

Ibrah dari Muqoddimah

Meskipun kisah yang saya rangkum ini tidak detail, namun kita tidak perlu fokus pada kisah ini secara kronologis, karena saya hanya menceritakannya berdasarkan cerita yang saya dengar 3 tahun lalu ketika belajar kitab ini dari guru saya.

Alih-alih, mari kita fokus pada inti dari kisah ini yaitu pelajaran berharga yang dapat kita petik. Bahwa seorang murid, secerdas-cerdasnya tetap tidak punya hak untuk mengatakan bahwa dirinya lebih utama dari gurunya.

Pada dasarnya ilmu yang dia dapat adalah dari perantaraan gurunya begitu pun seterusnya. Karena bagaimana pun tidak akan menjadi berilmu seseorang jika tidak karena berkat jasa seorang guru (kecuali Nabi).

Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa, seorang ulama besar pun tidak dibenarkan – sampai mendapat teguran dari Allah SWT melalui perantara gurunya – untuk hanya sekadar mengatakan dirinya lebih unggul dari gurunya.

Senada dengan itu, kita sebagai santri yang ilmunya hanya setitik debu di tengah gurun pasir tentu jauh lebih ‘dilarang’ untuk sombong atau mengklaim diri sendiri lebih unggul dari orang lain meskipun bukan guru kita. Kisah ini mengajarkan kepada kita pentingnya tawadu’ dalam menuntut ilmu.

Editor: Lail

Gambar: Google

Comments