Apa sih yang terlintas di pikiran teman-teman tentang anak blasteran (anak yang lahir dari perkawinan campur beda kewarganegaraan) yang hidup di Indonesia? Kebanyakan pasti akan membayangkan wajah yang rupawan ala-ala bule, kaya, gampang dapat pacar dan bakal jadi artis atau model ternama.

Bisa dipahami bahwa stereotip ini lahir gara-gara banyak artis atau pesohor Ibukota yang blasteran, kaya, sukses dan terkenal di dunia hiburan.

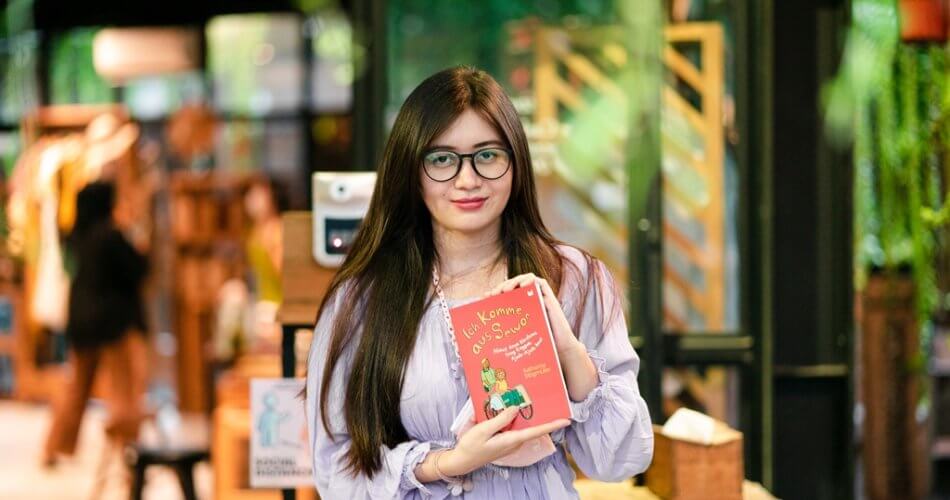

Namun, semua bayangan teman-teman soal kehidupan anak blasteran yang indah-indah itu bakal terpatahkan. Lewat penuturan Katharina Stogmuller, (huruf ‘o’ dan ‘u’ menggunakan umlaut) dalam bukunya, Ich Komme aus Sewon Hidup Anak Blasteran yang Enggak Ajaib-Ajaib Amat.

Buku yang diterbitkan pertama kali pada 2021 oleh Penerbit Buku Mojok ini. Menceritakan pengalaman hidup Katharina sebagai anak blasteran dari pernikahan campur antara ibu yang berkewarganegaraan Indonesia dan ayah yang berkewarganegaraan Austria. Kisah hidupnya diceritakan dalam tiga bab yang ditulis sesuai babak hidupnya, mulai dari masa kanak-kanak, remaja, hingga dewasa.

Penulis yang tinggal di Sewonderland (plesetan untuk Kecamatan Sewon), Bantul, DI Yogyakarta itu mengungkapkan bahwa hidupnya sebagai anak blasteran justru tidak selamanya menyenangkan. Pengurusan izin tinggal yang rumit dan mahal. Dikenakan tarif turis asing kalau berkunjung ke tempat wisata sampai stereotip dan stigma yang kerap dilontarkan oleh masyarakat tentang dia dan orangtuanya, adalah beberapa keruwetan yang acap kali membuatnya tidak nyaman.

Stereotipe Pernikahan Campur dan Sindrom Poskolonialisme

Sebelum membaca bukunya, saya telah beberapa kali menyimak tulisan Katharina di media daring, seperti di Mojok dan Magdalene. Dalam salah satu artikel di Magdalene berjudul Menjadi Istri Pria Asing dan Segudang Stereotip Tentangnya. Ia pernah mengungkapkan betapa perempuan yang menikah dengan laki-laki asing sering dicap sebagai perempuan matre, “bebas” dan nakal. Sementara laki-laki asing (terutama orang Barat) yang menikahi perempuan WNI sering dianggap agar bisa beli properti di Indonesia.

Selain itu, laki-laki asing yang menikah dengan perempuan Indonesia atau secara-lebih-luas perempuan Asia. Seringkali dikaitkan dengan stereotip karakter mereka yang cenderung submissive, inferior dan mudah diatur. Padahal tidak sedikit pernikahan campur antara WNI dengan WNA yang murni didasari rasa cinta.

Ia juga pernah mendapat pertanyaan menyakitkan dari guru SD nya mengenai jumlah istri yang dimiliki ayahnya. Guru tersebut terus memojokkan dengan mengatakan bahwa ayahnya pasti punya istri lain di negara asalnya.

Keresahan Kathi (begitu Katharina biasa dipanggil) sebenarnya bisa kita lacak penyebabnya hingga ke masa kolonialisme Eropa, terutama di negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin. Masyarakat Indonesia dan sebagian besar masyarakat di negara bekas jajahan memang masih mengidap penyakit yang disebut sebagai sindrom poskolonialisme. Penyakit ini membuat mereka menganggap segala sesuatu yang berasal dari Barat selalu lebih superior. Orang Barat dianggap lebih rupawan, lebih cerdas, lebih kaya dan lebih modern.

Berkaca pada zaman kolonialisme Belanda di tanah air, masyarakat dikotak-kotakkan sesuai dengan rasanya. Orang Eropa menempati kasta tertinggi dalam struktur sosial kemasyarakatan. Di bawahnya adalah orang-orang Timur Jauh seperti Arab, Cina dan India. Pribumi berada di kasta terbawah.

Dalam proses kolonisasi itu, kolonial memandang dirinya sebagai pihak yang lebih beradab dan berbudaya sehingga masyarakat daerah jajahan harus diberi peradaban.

Sayangnya, setelah proses dekolonisasi, masyarakat kita masih memelihara mentalitas ini. Secara tidak langsung, pemujaan berlebihan terhadap apa-apa yang dari Barat, sama artinya dengan kita ikut melanggengkan pandangan supremasi kulit putih.

Berawal dari Praktik Pergundikan

Mengenai stigma dan stereotip pernikahan campur, hal ini sebetulnya tidak dapat dilepaskan dari praktik pergundikan yang dilakukan oleh kolonial Belanda di Indonesia pada abad ke-19.

Pada masa itu, banyak orang Belanda dan orang Eropa lainnya datang ke Indonesia tidak membawa istri. Jumlah perempuan Eropa di Hindia Belanda pun tidak banyak.

Tuan-tuan Eropa itu lalu mengambil perempuan-perempuan pribumi untuk dijadikan gundik. Mereka yang dijadikan gundik kemudian mendapat sebutan “nyai”. Apabila si nyai melahirkan anak dari tuannya, anak itu disebut sebagai “kaum indo” atau dalam bahasa kita hari ini “anak blasteran”.

Namun, jangan dibayangkan kehidupan kaum indo pada saat itu seperti zaman sekarang yang bisa dipuja-puja dan jadi incaran PH-PH untuk jadi artis.

Nasib anak-anak nyai di zaman kolonial seperti orang-orang terbuang. Di kalangan pribumi tidak diterima, di kalangan Eropa totok ditolak pula.

Bagi orang-orang Eropa totok, kaum indo dianggap merusak prestise kulit putih dan citra kolonial sebagai pemilik budaya yang adiluhung. Mereka didiskriminasi dalam memperoleh pendidikan dan pekerjaan. Nasib yang lebih sial juga menimpa perempuan-perempuan indo, di mana mereka rentan dijebloskan ke dunia prostitusi.

Nah, sepertinya pola pikir masyarakat kita masih belum move on dari masa lalu. Akibatnya, masih banyak yang suka berprasangka buruk dan nyinyir dengan orang-orang yang menjalani pernikahan campur.

Mengapa Buku Ini Penting Dibaca?

Sesuai judulnya, hidup Kathi sebagai anak blasteran memang tidak se-‘wow’ yang dibayangkan banyak orang. Lewat karyanya, penulis juga menceritakan dinamika pengalamannya dalam bergaul, baik dengan teman-teman masa kecilnya di Austria. Teman-teman sesama anak blasteran maupun yang WNI asli (sebenarnya saya agak gimana gitu dengan istilah “WNI asli” dan “WNI keturunan) di lingkungan tempat tinggalnya.

Kita pun bakal dibuat tertawa dengan kisah-kisah kehidupan keluarganya yang bisa-dibilang unik dan nyentrik. Meski ditulis dengan gaya bahasa santai dan jenaka, buku ini tetap kontemplatif dan memperluas wawasan.

Oiya, buat teman-teman warga Jogja yang punya pikiran kalau tanah di Jogja banyak dikuasai asing sehingga jadi mahal gak ketulungan, penulis juga mengungkapkan keresahannya tentang isu ini di bagian akhir buku.

Bagaimana menurut teman-teman? Buku yang menarik kan?

Editor: Assalimi

Gambar: Google

Comments