Guru dalam “kerata basa” atau pepatah Jawa adalah “tiang kang digugu lan ditiru” atau orang yang dijadikan panutan dan yang diikuti segala perilaku hidupnya. Filosofi ini tentunya tak lepas dari infiltrasi norma-norma Islam di dalamnya. Islam memandang guru adalah sesosok qudwah dari segala aspek kehidupannya baik secara kognitif maupun afektif. Hal ini dikarenakan guru dalam artian ulama adalah pewaris yang menggantikan posisi seorang nabi dalam menuntun umat seperti dalam hadis,

الْعُلُمَاءُ وَرَثَةُ اْلأَنْبِيَاءِ

“Ulama adalah pewaris para nabi.”

(H.R. At-Tirmidzi dari Abu Ad-Darda Radhiallahu ‘Anhu)

Hal inilah yang benar-benar dipegang oleh Muhammad Darwisy muda semasa berguru kepada Sayyid Abu Bakar Syatha.

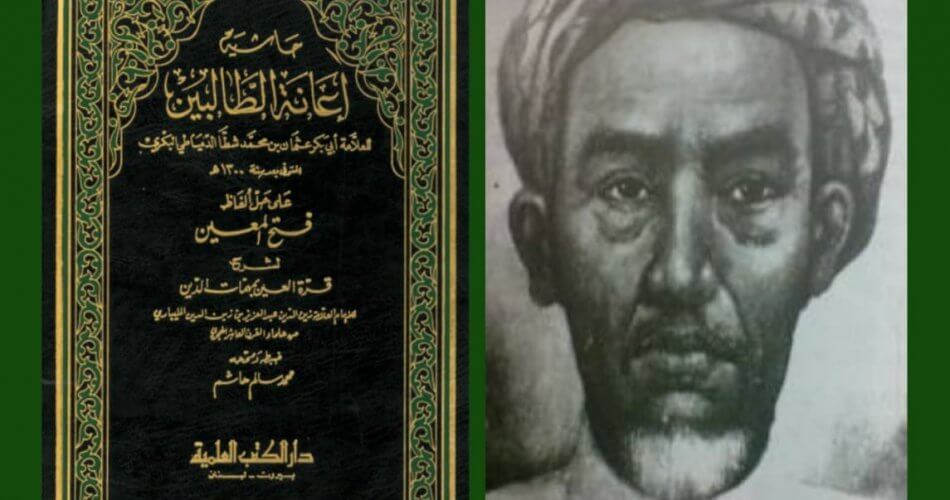

Biografi Sayyid Bakri Syatha al-Masyhur

Sayyid Abu Bakar Syatha seorang tokoh ulama besar yang nama lengkapnya ialah al-‘Allamah Abu Bakar Utsman bin Muhammad Zainal Abidin Syatha al-Dimyathi al-Bakri. Beliau lahir di Makkah tahun 1266 H/ 1849 M. Beliau berasal dari keluarga Syatha, yang terkenal dengan keilmuan dan ketaqwaannya.

Sayyid Abu Bakar Syatha merupakan seorang ulama mazhab Syafii yang mengajar di Masjidil Haram di Makkah al-Mukarramah pada permulaan abad ke 14 H. Beliau adalah salah satu dari ribuan tokoh ulama Ahlussunnah wal Jamaah ‘Asy’ariah wal Maturidiyyah yang menjadi rujukan ulama berbagai belahan dunia, khususnya Nusantara.

Sayyid Abu Bakar Syatha meninggal dunia pada 13 Dzulhijjah tahun 1310 H/ 1892 M setelah menyelesaikan ibadah Haji. Usia beliau memang tidak panjang (44 tahun menurut hitungan Hijriyah dan kurang dari 43 tahun menurut hitungan Masehi). Akan tetapi umur beliau penuh manfaat hingga dirasakan umat muslim berbagai belahan dunia.

Jasanya begitu besar, dan peninggalan-peninggalannya, baik karya-karya, murid-murid, maupun anak keturunannya, menjadi saksi tak terbantahkan atas kebesaran ilmu beliau. Peninggalan tertulis yang menjadi “magnum opus” beliau ialah Kitab I’anah Thalibin Hasyiyah Fathul Mu’in yang menjadi pegangan dalam pembelajaran fikih di berbagai penjuru dunia. Sedangkan peninggalan ideologis berupa “rijal” adalah seorang murid yang bernama KH Ahmad Dahlan yang mencerahkan dunia melalui Persyarikatan Muhammadiyah.

Kisah Thalabul ‘Ilmi Ahmad Dahlan

Pada tahun 1889, yaitu beberapa bulan setelah menikah dengan Siti Walidah, Darwisy berangkat ke Mekkah untuk menunaikan ibadah Haji sambil berniat memperdalam ilmu agama Islam di sana, sebagaimana layaknya orang pergi haji masa itu. Selama sekitar delapan bulan beliau memperdalam ilmu agama kepada para syekh. Mengingat sebelumnya di tanah air sudah memiliki bekal ilmu yang cukup, maka dia mendapat banyak tambahan pengetahuan agama secara lebih mudah.

Ulama yang Darwisy temui salah satunya ialah Sayyid Abu Bakar Syatha. Muhammad Darwisy bermulazamah dan mengambil banyak disiplin keilmuan termasuk qiraah Al-Qur’an kepadanya. Takzim sebagai seorang murid sangat diperhatikan oleh Darwisy. Muhammad Darwisy sangat dekat dan menjadikan beliau sebagai qudwahnya dalam berbagai hal baik manhaj beragama maupun akhlak tasawufnya hingga menjadi salah satu murid yang amat dicintai.

Hal ini ditegaskan dalam buku 100 Tokoh Muhammadiyah yang Menginspirasi yang ditulis oleh MPI PP Muhammadiyah halaman 4, bahwasannya KH Dahlan mendalami manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam ilmu ‘aqaid, kitab Mazhab Syafi’i dalam ilmu fikih dan dari Imam Ghazali dalam ilmu tasawuf. Hal ini sesuai dengan gurunya tersebut.

Karena kedekatannya inilah Muhammad Darwisy mendapat perintah gurunya tersebut untuk berganti nama baru, yaitu Haji Ahmad Dahlan. Sebagai seorang murid tentunya Muhammad Darwisy menyetujuinya, karena sesuatu pemberian dari guru itu berbarakat. Dengan inilah beliau mendapatkan ijazah nama baru dari Sayyid Bakri Syatha.

Kiprah Haji Ahmad Dahlan setelah Menuntut Ilmu

Sekembalinya dari haji dan belajar agama kepada para syekh di Makkah itu, Haji Ahmad Dahlan kemudian membantu ayahnya memberi pelajaran agama kepada murid-murid ayahnya di Masjid Besar Kauman, Yogyakarta. Dia mengajar pada waktu siang bakda Dhuhur dan sesudah Maghrib sampai Isya. Bakda Ashar, dia ikut mengaji kepada ayahnya yang memberi pelajaran kepada orang-orang tua.

Jika ayahnya berhalangan, dia diminta menggantikannya, sehingga lama-lama Haji Ahmad Dahlan pun dipanggil Kiai. Semua muridnya, baik yang anak-anak maupun orang tua, memanggilnya Kiai. Sejak saat itu beliau dikenal sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan.

Nilai Seorang Guru bagi Ahmad Dahlan

Dari kisah inilah kita pahami bahwasannya KH Ahmad Dahlan begitu memahami nilai seorang guru dalam kehidupannya. Apapun beliau lakukan demi menggapai rida gurunya hingga mengubah nama beliau taat dengannya. Hal inilah yang beliau tanamkan kepada para murid yang menjadi penerusnya dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Hal ini bukanlah berlebihan karena telah menjadi budaya yang dilakukan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sebagai jumhur ulama yang merepresentasikan Islam secara umum yang musalsal hingga Rasulullah SAW. Taklim seperti inilah yang diistilahkan oleh Syekh Dr. Muhammad bin Ali Ba’athiyah sebagai “taklim abawy”.

***

Sebagai penutup marilah merenungi perkataan Sayyiduna Ali Bin Abi Thalib dalam hal memuliakan guru dengan seksama, beliau berkata:

“Aku adalah hamba dari siapa pun yang mengajariku walaupun hanya satu huruf. Aku pasrah padanya. Entah aku mau dijual, dimerdekakan atau tetap sebagai seorang hamba.”Ali bin Abi Thalib

Allahu a’lam bishawab.

Penulis: Muhammad Arsyad Arifi

Penyunting: Aunillah Ahmad

Comments