Beberapa pekan ini, mulai dari TV sampai linimasa semua akun media sosialku didominasi oleh berita aksi demontrasi dari beberapa daerah di Amerika. Demonstrasi tersebut dipicu salah satunya oleh kematian George Floyd, seorang warga kulit hitam. Para demonstran menyuarakan rasialisme yang dilakukan oleh kaum kulit putih.

Kasus rasialisme di Amerika Serikat timbul-tenggelam selama ini. Kasus ini menggema setelah viralnya video George Floyd yang ditindih lehernya oleh polisi setempat. Meletusnya aksi demonstrasi ini seperti bom waktu. Yang bahan peledaknya sudah mengendap dan tertanam sedikit demi sedikit. Bom waktu ini terjadi akibat luka sejarah yang cukup dalam bagi warga kulit hitam atas diskriminasi yang diterimanya.

Saya kok ngerasa, demonstrasi di AS adalah hasil dari endapan kekecewaan warga Afro-Amerika selama bertahun-tahun dan jadi bom waktu. Jadi kurang tepat bila ada yang menyebut bahwa demontrasi di AS belakangan ini hanya semata-mata dipicu oleh kematian George. Karena diskriminasi ini terjadi secara sistemik selama ratusan tahun.

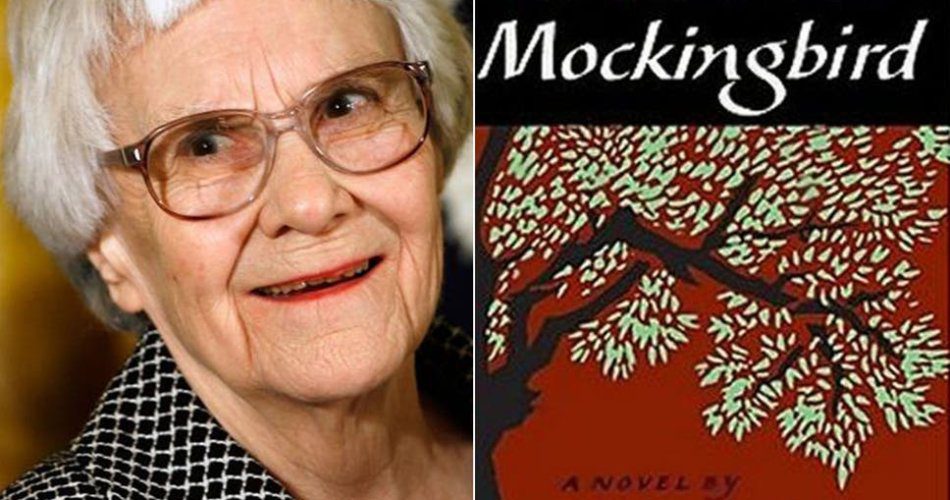

Membaca rasialisme dalam novel “To Kill a Mockingbird”

Perlakuan rasisme yang dilakukan oleh individu-individu berkulit putih Amerika, nyatanya terekam dalam sebuah kisah fiksi karangan Harper Lee dalam novelnya yang berjudul “To Kill a Mockingbird”. Novel ini menyajikan kisah cerdas dari sudut pandang anak kecil yang tengah belajar dari masyarakat Amerika pada setting waktu 1960.

Novel ini mengangkat isu rasialisme mulai dari akar sejarahnya. Bagaimana warga Afrika bisa menetap di benua Amerika bersama warga kulit putih yang dulunya berasal dari daratan Eropa. Warga kulit hitam ini didatangkan dari Afrika untuk menjadi budak yang dipekerjakan di pertanian dan peternakan.

Pada bagian kedua, novel ini dengan gamblang menceritakan bagaimana warga Afro-Amerika mendapat perlakuan tidak setara dari warga kulit putih di sebuah kota imajiner bernama Maycomb County. Selain diposisikan sebagai warga kelas bawah dalam strata sosial dan ekonomi, warga kulit hitam di Maycomb County juga tidak mendapatkan akses yang memadai untuk Pendidikan dan keadilan.

Kesenjangan yang begitu lebar terlihat antara warga kulit putih dan kulit hitam. Dikisahkan dalam novel tersebut, bahwa dari seluruh jemaat gereja khusus warga kulit hitam, hanya tiga orang saja yang melek huruf. Keadaan ini bukan semata-mata dipicu karena warga kulit hitam tidak mau belajar. Tapi akses pendidikannya dibatasi atau bahkan dipangkas oleh sang majikan yang ingin tetap melanggengkan dominasi warga kulit putih.

Membaca novel ini, kita akan bersua dengan kenyataan pahit bahwa penindasan yang dialami oleh warga kulit hitam bersifat sistemik. Bahkan itu terjadi di pengadilan, yang dianggap menjunjung tinggi keadilan. Kesaksian warga kulit hitam dianggap tidak sepenting kesaksian orang kulit putih. Tendensi rasa tidak suka dan prasangka negatif terhadap orang kulit kulit hitam yang dilukiskan dalam novel itu, nyatanya masih aktual bahkan hingga sekarang.

Buku wajib bagi anak sekolah di AS

Buku Harper Lee menjadi salah satu buku yang fenomenal, -selain karena isu yang diangkat juga karena sudut pandang yang dipilih. Buku ini jugalah yang mengangkat nama Harper Lee menjadi terkenal. Jadi kalau teman-teman ingin melihat tentang diskriminasi terhadap orang kulit hitam di AS tapi ga suka buku yang berat-berat, novel ini bisa jadi alternatif bacaan.

Saya pernah membaca bahwa buku ini merupakan bahan bacaan wajib bagi anak sekolah di AS. Tentu usaha ini sudah melahirkan kesadaran akan isu rasialisme di AS. Namun kesadaran ini nyatanya belum dijiwai oleh seluruh warga AS (Ah, barangkali ini masalah kita juga, sebagai warga Indonesia, mengingat peristiwa di Surabaya tahun lalu).

***

Oiya, FYI (for your information) saya baca buku ajaib ini di aplikasi Ipusnas, sebuah aplikasi perpustakaan digital dari Perpusnas. Lumayan lho, untuk ngisi waktu selama masa swakaratina.

Penulis: Sifa Lutfiyani Atiqoh (Pegiat muda Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial UMS)

Comments