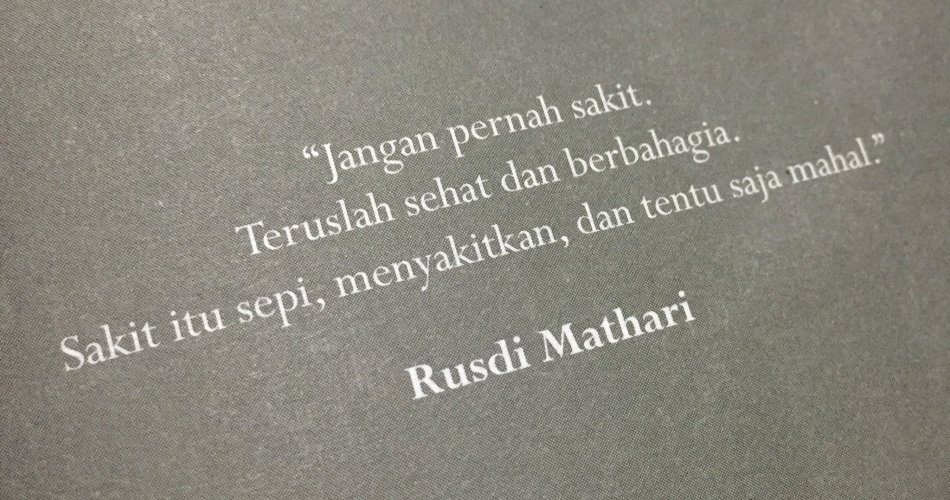

“Jangan pernah sakit. Tetaplah sehat dan bahagia. Sakit itu sepi, menyakitkan, dan tentu saja mahal,” begitu Cak Rusdi memulai bukunya.

Namanya Rusdi Mathari, akrab disapa Cak Rusdi. Ia membagikan pengalamannya ketika jatuh sakit dalam satu buku, tipis, hanya 80-an halaman. Mulanya, tulisan itu dicicil dan lebih dulu diterbitkan saban hari senin di situs web Mojok.co pada rubrik infus, rubrik khusus yang dibuatkan Prima Sulistya, pemimpin redaksi kala itu.

Dalam buku sebelas babak itu diceritakan, Cak Rusdi—sebagaimana manusia pada umumnya—mengira dirinya baik-baik saja, selalu hidup sehat, gemar olahraga, selalu fit. Tapi siapa sangka, dalam kondisi yang seakan sehat itu, ia harus berkawan dengan kanker yang entah sudah berapa lama mengajukan diri untuk berkawan dengannya. Namun, dari kanker itu Cak Rusdi justru bersyukur sebab bisa menikmati kesendirian yang lama tidak dinikmatinya: menghirup udara, beristirahat, dan tentu saja berdamai dengan diri sendiri. Sungguh, hatinya sangat mudah menerima, sekali pun itu penyakit.

Bukan sekali itu saja Cak Rusdi dirawat di rumah sakit. Sebelumnya, ia pernah dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) karena tifus akut, pernah dirawat di RS Kartika Pulomas karena wasir, serta pernah juga dirawat 2,5 bulan di RS militer terbesar dengan biaya perawatan ratusan juta rupiah. Bagi Cak Rusdi, keluar-masuk rumah sakit itu biasa. Ia sampai akrab dengan rumah sakit: bisa membedakan perawat senior dengan perawat junior.

Buku tipis itu menggambarkan keadaan Cak Rusdi semasa diserang penyakit hingga akhirnya meninggal dunia. Terkadang, ceritanya sedih, menahan berbagai jenis rasa sakit. Tak jarang ceritanya lucu, seperti digambarkan pada babak “Sir. Yes, Sir” misalnya. Ada juga cerita yang membuat pembaca mengumpat, ikut kesal, seperti saat Cak Rusdi ditanya seorang dokter, “elu pengin mati?” yang tentu menyakitkan, sebab siapapun pasti ingin sehat selalu.

Di buku itu, digambarkan bagaimana hambarnya makanan pasien rumah sakit milik pemerintah, cukup mematikan selera makan Cak Rusdi. Dalam buku tipis itu pula kita bisa melihat rumitnya proses untuk mendapatkan perawatan bagi pasien anggota BPJS.

Salah satu hal menarik dalam buku itu, kita bisa melihat bagaimana teman, saudara, rekan kerja Cak Rusdi bahu-membahu membantunya untuk kembali sehat. Ada yang membayarkan biaya perawatan, ada yang menemaninya saat dirawat. Sungguh, jika bukan orang baik, Cak Rusdi tidak mungkin memiliki teman yang demikian.

Dari kisah Cak Rusdi, sehat memang berharga, sebab sakit bukan perkara yang mudah di Indonesia. Ia—pada usia yang tinggal sisa—tetap berusaha menulis walau dengan gawai. Benar kata Pram, menulis adalah bekerja untuk keabadian. Cak Rusdi membuktikan itu. Akhirnya, meminjam kalimat Puthut EA —yang menuliskan epilog buku tersebut— saya mengakhiri ini dengan pertanyaan yang perlu direnungkan oleh siapa pun, “Siapkah kita jika suatu saat sakit dalam waktu yang panjang?”

Bahagia selalu, Cak Rusdi.

Comments